Enger zusammenrücken, denn es muss Platz für alle sein! Von schwierigen Wohnverhältnissen erzählt Mechthild im zweiten Teil ihrer Erinnerungen aus dem Tagebuch:

„Zur Ernährung nach Kriegsende erzählte ich schon von dem willkommenen Deputat auf Gut Schönau. Der Hunger war allgegenwärtig. So war es ganz natürlich, dass viele Gespräche beim Essen landeten. Meine Mutter gab bei Bauern Nachhilfeunterricht und bekam zum Dank Butterbrote, wovon ich dann zu Hause essen durfte. Beliebt war das Sirupkochen aus Rübenschnitzeln, eine alljährliche Aktion unten in der Waschküche, wo der große holzbefeuerte Waschkessel gefüllt wurde. Es brodelte, bis sogar an der niedrigen Decke Siruptropfen hingen. Ein mit dem dunkelbraunen Sirup gefülltes Glas war zu Weihnachten das beliebteste Geschenk. Süßigkeit pur!

Sehr wichtig war die von ausländischen Organisationen gespendete Schulspeisung, die im Juli 1946 begann und uns in der Dobbertinschen Villa (jetzt Victor Gollancz-Haus) ausgeteilt wurde. Unvergesslich ist mir, wie wir am Tag des Abiturs Schokoladensuppe bekamen, während es sonst oft Soja- oder Tomatensuppe gab. Ein gefülltes Gefäß mit heimnehmen zu können, war eine seltene Ausnahme. Wenige Hühner im Hängestall in der Garage versorgten uns auch. Durch einen Drahttunnel spurteten sie hinten in den Garten, hin zum Fressen, zurück zum Eierlegen. Wehe, wenn Gegenverkehr war. Zwei Gänse spazierten tagsüber im Garten. Sie watschelten abends mehr oder weniger geschickt die Kellertreppe hinunter. Alles half bei der Verpflegung wie auch das statt des Rasens wachsende Gemüse. Unsere alte Blutbuche schenkte uns eine Spezialität, nämlich Bucheckern, die einem Kuchen als Mandelersatz Geschmack gaben, bis wir plötzlich gewarnt wurden: Gefahr der Blausäure-Vergiftung.

Wie in allen Häusern wurde auch bei uns Wohnraum beschlagnahmt. Flüchtlinge mussten eine Bleibe finden. Ein Elbinger Ehepaar zog noch vor Kriegsende bei uns ein, von dem ich ‘Wallplatz’, zünftig in ostpreußischem Dialekt ausgesprochen, ein Pfannengebäck, kennen lernte. Hinten in unserem Garten türmte sich fortan ein sachgerecht aufgeschichteter Holzstoß, hinter dem sich noch allerlei Gesammeltes und evt. Verwendbares versteckte. Es gab ja nichts zu kaufen. Im Keller war ein Herd direkt an den Schornstein angeschlossen, während in einigen Zimmern die Ofenrohre aus den Fenstern herausschauten.

Im September 1945 zogen eine sehr alte Dame und ihre Tochter, Bäuerinnen aus Braunsberg, ein, die ihre Hoffnung auf eine Heimkehr durch eine Wahrsagerin stützen ließen. Tragisch – wie die meisten, kehrten sie nie wieder zurück. Noch ein weiteres Ehepaar zog bald ein. Elf Einwohner waren wir schließlich insgesamt, wobei der letzte Zugezogene sich abends hinter einer Glastür mit Vorhang im allgemeinen Wohn- und Arbeitszimmer zum Schlafen legte.

Ende Juli 1946 begann u.a. im Ihnenpark eine aufrührende Phase. Gerüchte schwirrten durch die Gegend: die englischen Besatzer suchen Häuser für die Familien ihrer Soldaten. Und dann wird auch unser Haus inspiziert. Einem Captain gefällt es. Am 16.8.1946 wird es beschlagnahmt wie noch mehrere unserer Nachbarhäuser. Am 21.8.1946 ist Inventur. Den größeren Teil des Mobiliars müssen wir im Haus lassen. Mit uns brauchten die Flüchtlinge alle eine neue Bleibe.

In der alten Schönningstedter Schule stand meiner Mutter eine dienstliche Bleibe zu, jetzt ein Raum zum Arbeiten, Leben und Schlafen. In einer Bodenkammer schliefen meine Großeltern. Eine zweite Kammer war Küche und Waschgelegenheit zugleich – ohne fließendes Wasser. Das holten wir uns eimerweise von der Pumpe mit Schwengel draußen im Garten. Da kam dann eine sog. Wasserbank wieder zu Ehren, die einst zu ‘Kaisers Zeiten’ nützlich gewesen war. Luxus war es aber, dass besagter Raum einen Ausguss besaß.

Die Plumpsklos mit klapprigen Holztüren hinten auf dem Schulhof benutzten wir zusammen mit den Schulkindern. Bei Kaffeebesuch hieß die Parole: ‘Wer muss zur Toilette?’ Im Geleit marschierten die Gäste treppab ins Freie – ein besonderes Vergnügen bei Regen, das sich allerdings dann auch im Häuschen bot, denn die Decke war nicht dicht. Manches Mal standen wir mit Schirm und Kleppermantel, um zu schöpfen, zu wischen.

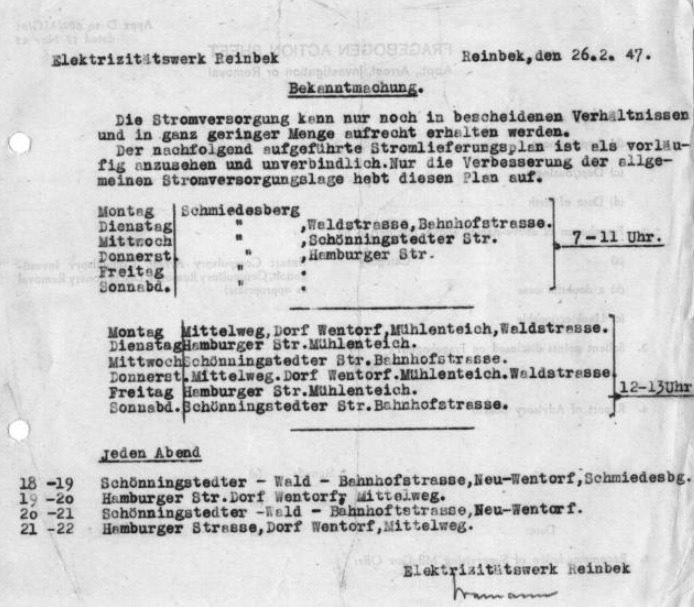

Mit einer anderen Unbill kämpften die Menschen auch noch. Aus Energiemangel wurde öfter der elektrische Strom abgeschaltet. Es gab, glaube ich, feste Zeiten dafür. Jedenfalls hockte ich oft bei Kerzenlicht, um mich auf meine Abschlussprüfung vorzubereiten.

Bekanntmachung des Elektrizitätswerks Reinbek vom 26.02.1947. Foto: Stadtarchiv Reinbek.

Es sollte noch erwähnt werden, dass öffentliche Verkehrsmittel erst ab Reinbek Bahnhof erreichbar waren, so waren tägliche Fußmärsche in Richtung Süden oder auch zum Haidkrug selbstverständlich, falls man nicht glücklicher Besitzer eines Fahrrades war. Überall herrschte Knappheit.

Erst 1951/52 durften wir in unser Haus heimkehren. Mein Großvater war inzwischen gestorben. Ein paar gelbe Wildtulpen erinnern bis heute an die öfter wechselnden englischen Gartenliebhaber.“